「毎日それなりに忙しく働いているのに、

なぜか予定していたタスクが終わらない」

「やるべきことは分かっているのに、

気づくと一日が終わっている」

そんな感覚を持ったことはありませんか。

これは、特別に仕事ができないから起きている問題ではありません。

実際、こうした相談は、管理職や経験豊富なビジネスパーソンからもよく聞かれます。

むしろ多いのは、

「ちゃんとやろうとしている人」ほど、

時間に追われてしまうケースです。

時間を管理しようとしているのに、なぜか支配されてしまう

「もっと効率よくやらなきゃ」

「時間の使い方を改善しないと」

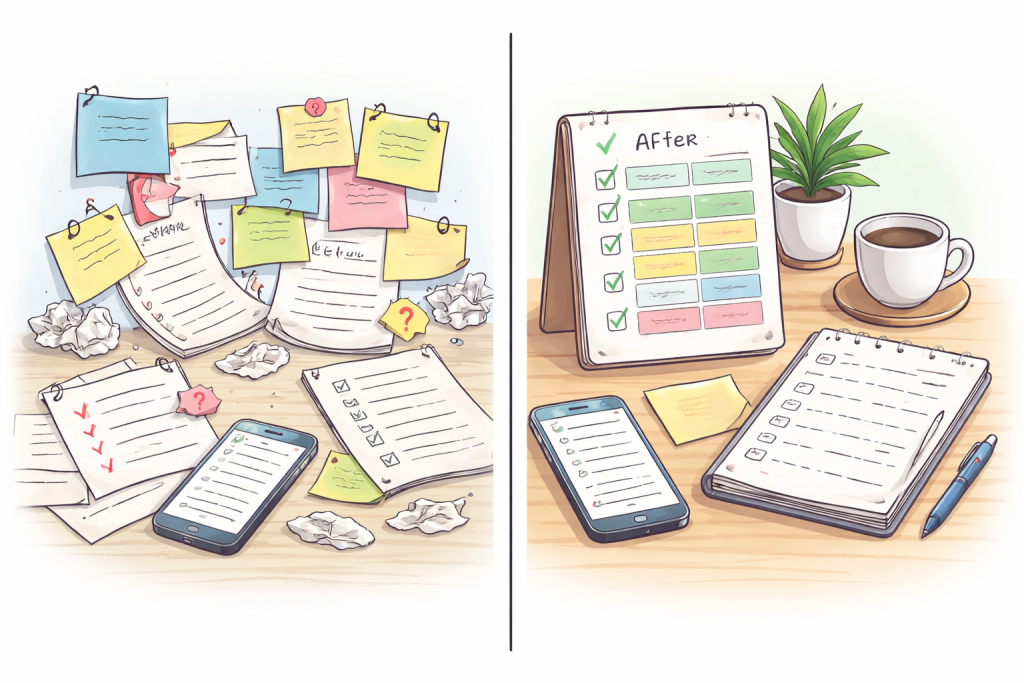

そう思って、ToDoリストを作ったり、

タスク管理ツールを試したりした経験がある方も多いと思います。

それでも、

思ったより時間がかかる

割り込みが入る

気づいたら後ろ倒しになる

こうしたことは、なかなかなくなりません。

ここで一度、視点を変えてみます。

問題は「時間の使い方」そのものではなく、

時間の使い方の“設計図”が、今の現実に合っていない

だけかもしれません。

工数見積もりは、特別なスキルではありません

「工数見積もり」と聞くと、

プロジェクト管理

システム開発

専門職向けの技術

そんなイメージを持つかもしれません。

でも本来、工数見積もりは

日々の仕事を進めやすくするための、シンプルな設計技法です。

・このタスクは、どんな作業に分かれるのか

・それぞれ、どれくらい時間がかかりそうか

・少し余白を持たせるとしたら、どこか

こうしたことを、完璧ではなく

「だいたい」でいいので言語化していく。

それだけで、

仕事の進み方は大きく変わっていきます。

「終わらない」は、能力不足のサインではない

工数見積もりの話をすると、

「ちゃんと見積もれない自分が悪いのでは」と

感じる方がいます。

でも実際には、

タスクが大きすぎる

見積もりに根拠がない

人間の集中力や割り込みを織り込んでいない

こうした構造的な理由で、

タスクが終わらなくなっていることがほとんどです。

つまりこれは、

自分を責める話ではなく、設計を少し調整する話なのです。

「予定通りに進む日」は、後から増えていく

工数見積もりを取り入れたからといって、

すぐに毎日が完璧に回り始めるわけではありません。

最初のうちは、

見積もりと実績がズレる

思った通りに進まない日もある

それが普通です。

ただ、タスクを分解し、

見積もりに少しずつ根拠を持たせ、

終わったあとに一言だけ振り返る。

この循環を続けていくと、

「この作業は、だいたいこのくらい」

「ここは余白を見ておいた方がいい」

そんな感覚が、少しずつ身体に残っていきます。

気づいたときには、

「今日は思った通りに進んだな」

という日が、静かに増えていきます。

有料noteでは、ここまでを“実践ベース”で整理しています

今回、300円の有料noteとして公開した記事では、

タスクを“作業レベル”に分ける考え方

見積もりに根拠を持たせるシンプルな方法

ズレる前提で崩れにくく進める工夫

振り返りを通じて、精度が自然と上がっていく感覚

を、できるだけ難しい言葉を使わずにまとめています。

ワークシートやツールの話ではなく、

今日の仕事に、そのまま使える形を意識しました。

「時間管理が苦手だから直そう」という話ではありません。

「今の自分に合う設計に、少し整え直す」

そんな感覚で読んでいただける内容です。

こんな方に向いています

毎日忙しいのに、タスクが終わらないと感じている方

真面目にやっているのに、時間に追われがちな方

自分を責めずに、仕事の進め方を整えたい方

管理職・リーダーとして、仕事量の感覚を掴み直したい方

▶︎ 有料noteはこちら

今回の記事で触れた「工数見積もり」を、実際の仕事にどう落とすかについては、

noteの有料記事で、もう少し具体的に整理しています。

読んだあと、

あなたの毎日の仕事が

少し軽く、少し自由になるきっかけになれば嬉しいです。